欢迎大家来到这门关于安德烈·格林的导论课程。

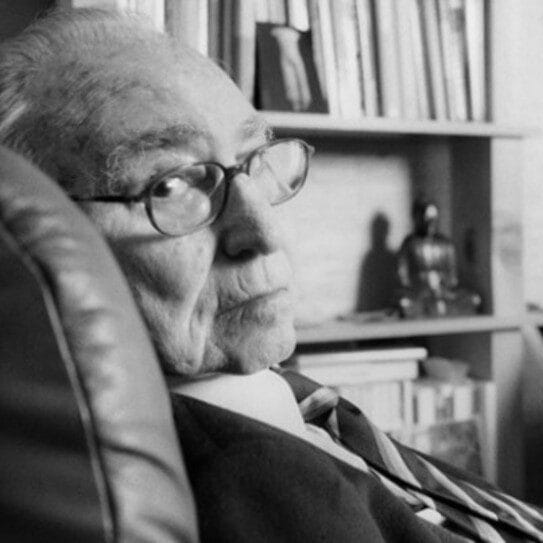

格林是谁?

安德烈·格林是我学术生涯中影响最深的精神分析理论家之一。无论是在临床实践还是理论研究上,他的思想都给了我极大的启发。他的特别之处在于,他是少数能够真正融合英法精神分析传统的人——他长期参与拉康的研讨会,但同时深受英国学派的影响。这种跨文化的学术背景,使他既有拉康的创造性思维,又具备英国精神分析的临床深度。这一点让我对他的研究格外有共鸣,因为我始终强调,精神分析需要一种「世界公民」的视角。

格林的贡献之所以重要,首先在于他对弗洛伊德的重新解读。他不仅继承了弗洛伊德的核心理论,还把它拓展到了边缘性病理的研究中,使精神分析的适用范围超越了经典的神经症病人。在临床上,他甚至可以被看作是温尼科特学派的一员,但同时又忠实于弗洛伊德的理论架构。可以说,他在某种程度上奠定了当代精神分析的许多核心概念,并且在晚年专门探讨了当代精神分析的转向,这让他的理论始终保持着高度的前沿性。

他的理论在多个领域都有突破,比如他对自恋和早期经验的研究。他发展了弗洛伊德的生本能、死本能理论,提出生自恋、死自恋的概念,并且深入探讨了否定(negative)在心理发展中的作用。这些概念在当代精神分析中至关重要,但遗憾的是,安德烈·格林在学术界的讨论仍然远远不够,特别是在中文世界。部分原因是他的许多著作尚未被翻译成英文,导致他的理论传播受到限制;另一方面,他的写作风格复杂,概念抽象,使得他的思想并不容易被直接理解。

正是因为格林的理论重要但晦涩,关键但资源有限,我们才更需要去讲述、去研究。这门课的目的,就是帮助大家更系统地理解安德烈·格林的思想。

为什么要做这门课?

我最早接触格林是在国际心理治疗学院(IPI)受训时,当时读到他的《死亡母亲》,虽然彼时还处于学习初期,但已然被他的理论震撼。之后,在 Tavistock 学习期间,我有机会更深入地研读他的著作,并将其与自己的临床经验相结合。尤其是他的死亡母亲理论,在我研究中国文化中的救母神话时,产生了极大的共鸣。而在更广泛的学术脉络中,格林的研究和科胡特的自体心理学也有很多相似之处,因此,我也在探索如何对二者进行深入的比较研究。与此同时,我也在做婴儿观察和婴儿研究,这让我又一次在格林的理论脉络中发现了新的线索。格林与丹尼尔·斯特恩曾经就婴儿观察的问题有过一场很有趣的学术论战。这场争论不仅涉及到早期心理发展的不同理解,更反映了精神分析与发展心理学在方法论上的分歧。所有这些研究最终都在我脑海里连成了一张网,让我更加确信,安德烈·格林的思想值得被更深入地研究、讨论和传播。

而在中文学界,关于格林的研究几乎可以说是空白。但另一方面,我在公众号上发布的「死亡母亲」相关文章,往往都能获得极高的点击率和大量讨论。这说明,格林的理论在中国读者群体中有极大的共鸣和需求。很多人读完文章后会说:「这是不是在说我?」当然,这种反应也带着一点「医学生综合症」的色彩——精神分析理论往往能让人对号入座。但无论如何,这种强烈的情感共鸣表明,格林的理论确实触及到了某些重要的心理现实。

然而,「死亡母亲」并不是一个可以被孤立理解的概念。如果不了解格林整体的理论框架,尤其是他如何处理否定(negative)这一核心概念,就很难真正理解「死亡母亲」到底意味着什么。因此,系统地介绍格林的理论,提供一个深入的导论课程,就显得尤为必要:我们迫切需要一门系统介绍安德烈·格林的课程。这不仅是为了填补学术上的空白,也是为了帮助更多对精神分析感兴趣的人,能够更好地理解格林的思想,从而更深刻地理解自己。

设计思路

由于格林的一手文献有限且较难阅读,我们将采取一手文献+二手研究的方式,每一讲会精选一篇核心原著,并结合近年来英美学界的研究进行分析。这样既能保持对原始思想的尊重,又能让理论更容易理解和应用。

这门课程倾注了我大量的心血,也希望它能给大家带来真正的收获。不论你是心理咨询师,还是精神分析爱好者,或只是单纯对人类心理感兴趣的普通读者,我都希望这门课能帮助你更好地理解安德烈·格林,理解精神分析,理解我们自身的心理世界。

欢迎大家的加入!