我是一名精神分析师候选人与儿童青少年心理咨询师,「精神分析育儿经」系列来自我的学习、工作心得,也是写给(准)父母们的一封情书,希望它能抚平一些养育焦虑,让大家在照顾好自己的基础上更好地支持孩子。

这个系列是灵感买家俱乐部业余公司的孵化成果,感谢 Bob,Fori 以及公司同事的帮助。

学习及其创伤

中国家庭的教育困局

- 文 / 乔晓萌 波士顿精神分析研究生院(BGSP)博士生

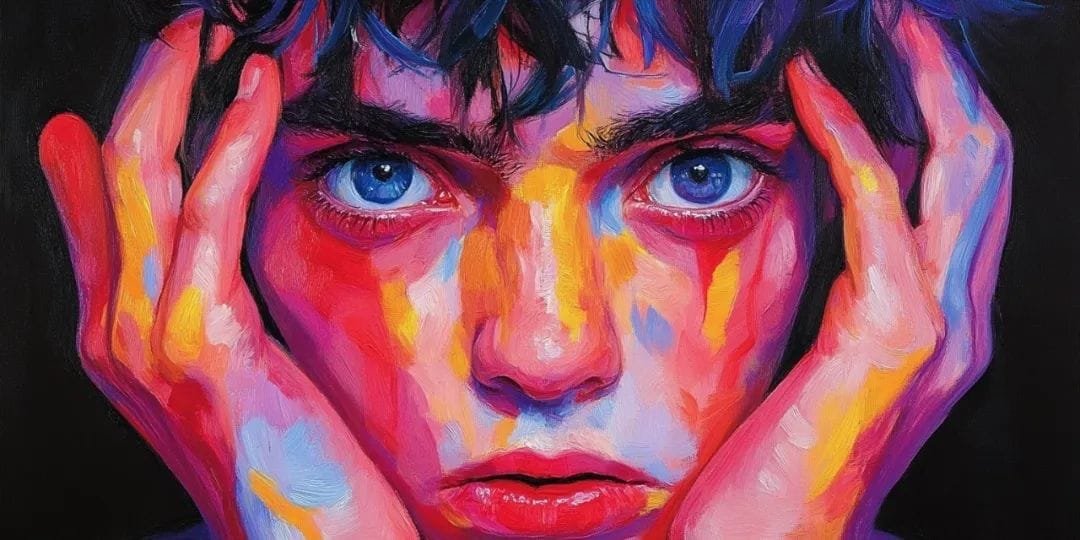

- 题图 / Midjourney

- 标签 /

学习焦虑;情感体验;

在精神分析的视角中,许多事物并非只是它们表面上的功能或现象,而是被赋予了太多的情感和象征意义,从而形成一种超越其原本属性的心理症状。比如说,金钱、权力、食物。同样,「学习」尤其在中国语境下也变成了一个承载了父母焦虑、社会竞争、阶级流动等诸多意义的象征符号。

父母对孩子学习的焦虑与其创伤性来源

在中国的家庭教育中,孩子的学习成绩常常是父母的焦虑焦点。这种焦虑并非单纯出于对孩子未来发展的担忧,而是在更深层次上,涉及到父母自身的创伤经历和社会文化的传承。

资源匮乏感与被迫害的不安全感

精神分析理论认为,尤其在早期生命阶段,婴儿对于母亲或养育者的依赖非常强烈,如果婴儿在这一阶段感到养育资源不稳定或不足,将感受到生存的威胁,由是产生一种强烈的「不足感」或「生存焦虑」。这种匮乏感会内化为成年后的心理特征,形成一种强烈的「我不够好」的感觉,并且进一步地影响对于后代的态度。

而在中国的家庭中,这种匮乏感与文化背景紧密相关。中国经历了数十年快速的社会变迁,父母一代大多经历过物质匮乏和社会动荡的时期,这些经历往往强化了他们对于未来不确定性的感知。尽管物质生活在当下有所改善,但这种早期的匮乏感依然潜在影响着父母的心理,他们常常感到必须通过某种方式确保孩子能够「赢得」未来。

这种心态不仅仅源自个体的早期经历,还深受中国传统文化的影响。在中国古代,「万般皆下品,唯有读书高」的文化信条深深根植于社会,读书被视为改变命运的唯一途径。从科举制度到现代高考,读书成为了个人和家庭获取社会资源和地位的主要手段。这种观念的代代相传,进一步加深了父母对于孩子学习的过度关注与焦虑。

在这种不安全感和资源匮乏的背景下,学习成为了一个核心焦虑点。父母认为,只有通过学业上的优异表现,孩子才能在未来的竞争中获取有限的资源。这种焦虑反映了父母潜意识中对于生存资源的紧迫感,仿佛如果不抓住教育这一「机会」,未来的生存空间就会被严重威胁。

父母的自恋性延伸与客体关系

另一个引发父母焦虑的心理动因在于父母自身未能处理好的自恋性需求。精神分析师海因茨·科胡特(Heinz Kohut)指出,当个体未能发展出独立的客体关系时,他们会把他人视作自己的延伸,用来满足自己的情感需求。温尼科特(Winnicott)将之称为客体关联(object-relating)而非客体使用(object-usage)。

科胡特自体心理学 (Self Psychology) 理论强调,当个体未能建立稳固的自体结构时,便会通过他人(在此指孩子)来维持自己的心理完整性。在自恋维度上受损的父母会将孩子作为自体客体(selfobject),用来修复自己在成长过程中形成的情感缺失。

在育儿过程中,许多中国父母会将孩子视作自我的延伸,期待孩子能实现自己未曾实现的梦想或目标。如果孩子未能达到这些预期,父母的自恋性损伤就会被激活,从而引发强烈的焦虑和控制欲。

与此同时,梅兰妮·克莱因(Melanie Klein)的「部分客体」理论也有助于理解这一现象。她认为,个体在幼年期会将他人视作「部分客体」,即只关注某些特定的功能或属性,而非作为一个完整的人来对待。父母对于孩子学习成绩的过度关注,恰恰反映了这种「部分客体」的使用方式:他们并未把孩子视为一个完整的、有独立价值的个体,而仅仅关注孩子是否能够在学业上成功,为家庭带来荣誉和安全感。

父母对孩子的复杂情感:嫉毁与破坏

除了资源匮乏感和自恋性投射之外,克莱因的「嫉毁」(envy)理论可以进一步解释父母对孩子学习成绩的焦虑。克莱因认为,个体在生命早期就会产生一种对「好客体」的嫉毁,尤其是当他们感受到他人拥有自己所没有的东西时,这种嫉毁会促使他们试图破坏这些「好的东西」。

就像我们在之前的精神分析育儿经之中讨论过的那样,养育过程将会天然激活父母未被满足的情感需求及其创伤,而在中国几十年间的快速社会发展中,父母自身的成长经历中往往充满了不确定性和匮乏感。这种背景下,看到孩子在物质上拥有更多机会,将会进一步触发父母深层次的创伤性情感:他们曾经没有得到过的机会,如今在孩子身上得到了体现,这本该是一种喜悦,但往往却伴随着嫉毁和破坏的冲动。

克莱因的理论认为,当父母看到孩子在学习上取得成就时,内心会产生复杂的情感反应:一方面,他们渴望孩子成功,但另一方面,他们也可能潜意识里不愿意看到孩子比自己更好。这种内在的矛盾常常表现为父母对孩子学习成绩的高度焦虑。他们可能会表面上鼓励孩子,但同时又潜意识地希望孩子不要太成功,因为那会进一步激活他们自身未解决的自恋损伤。

这种潜在的嫉毁也会影响父母对孩子学业表现的评价和态度。例如,孩子取得好成绩时,父母可能表面上表示高兴,但却无法真心地给予充分的肯定,甚至会对孩子施加额外的压力或要求,进一步加重孩子的负担。这种嫉毁与破坏的情感交织在一起,往往转化为一种对孩子学业的过度焦虑,影响到孩子的表现。

父母的分离焦虑与孩子的独立性限制

在讨论父母对孩子学习的焦虑时,投射是其中一个非常关键的防御机制。事实上,很多父母自己在成长过程中积累了大量未处理的焦虑与创伤,这些情绪在抚养孩子时容易被重新激活。当父母在应对自己无法解决的焦虑时,他们往往会不自觉地将这些情感投射到孩子身上。

尤其是在孩子学业上,父母的焦虑常常不仅仅是担心孩子的成绩,更是一种无法分离的表现。一方面,父母希望孩子「出人头地」;另一方面,他们又担心孩子的成功会对自己的心理自尊带来威胁。潜意识中,父母并不愿意孩子成为一个真正独立的人,因为这意味着他们自己会感到被抛弃,或失去对孩子的控制权。

学习及其创伤

在这个文化传承和个人心理创伤交织的环境下,父母的焦虑呈现出强烈的创伤性特征。传统文化中的「科举梦」、个人心理中的匮乏感、以及父母未被治愈的自恋性损伤、嫉毁、分离焦虑,共同构成了对孩子学业的极端关注。这不仅影响了家庭关系,也使得学习本身成为了一种竞争性的资源,无法脱离焦虑、压力和恐惧的框架。

在这种社会环境下,许多人感受到一种集体无意识的压力,依然被竞争和生存焦虑所主导。这种焦虑不仅仅影响到亲子关系,也渗透到整个社会结构中,形成了一种对成功的极端追求。这种心理状态内化成孩子们的自尊问题,许多孩子因为成绩不佳,感到自己「低人一等」,进而产生深刻的心理创伤。

当学习被视作唯一的成功途径时,个体可能会陷入两种极端:一是对学习的过度推崇和执着,二是对学习的彻底放弃和否定。我们可以看到一些极端情况下,「知识无用论」成为一种心理防御机制,用来应对无法满足的社会期待与个人焦虑。当个体感到无法通过学习获得成功时,他们可能会选择否定学习的价值,从而减轻内心的痛苦。

学习带来的低自尊创伤

在中国的教育体系中,孩子从小就被灌输一种观念:「成绩决定一切」。这种观点不仅来自父母,也源自学校、老师、甚至社会的大环境。在这样的体系中,孩子们很容易将学业成绩与自我价值紧密捆绑。如果成绩不好,他们会认为自己无法获得社会资源,无法获得爱与认可。这种观念在他们的内心深处形成了一种长期的创伤,让他们感到自我价值严重依赖于外部的成绩表现。

不仅如此,很多孩子在成长过程中被父母、学校要求达到某种理想化的标准,这种标准往往过于单一和狭隘,忽视了个体的多样性和独特性。当孩子的成绩无法达到这一标准时,他们容易陷入自我怀疑,认为自己在其他方面的能力也是不值得被重视的。这种学习带来的低自尊创伤,可能会持续影响孩子成年后的自我认同与心理健康。

学习成绩好的孩子也会面临创伤

虽然父母对孩子的焦虑通常集中在那些学习成绩不理想的孩子身上,但成绩优异的孩子同样面临着心理上的困境。在中国的教育体制中,成绩优异的孩子一方面获得了更多的保护和资源,但另一方面,他们也承受着来自同龄人、社会甚至家庭内部的压力。

智力特别突出的孩子,常常会因为超越同龄人的水平而感到孤独和被排斥。他们很早就意识到自己在学术上的优越性,却因此与集体中的其他孩子渐行渐远。这种孤立感不仅使他们在社交上感到困难,也使他们在情感上难以获得共鸣。父母和老师可能更多关注他们的成绩,而忽视了他们在情感上的需求,导致这些孩子在情感层面得不到充分的支持。

此外,由于他们的优异表现,社会对他们的期望值也更高。这种高期望往往使得他们感到巨大的压力,甚至在某些情况下,他们可能会压抑自己的情感需求,形成温尼科特所说的假自体(false self),以满足外界的期待。

社会的创伤修复与多元化的教育实践

近年来,随着社会的进步和教育程度的提高,心理创伤的修复也逐渐成为家庭和个人生活中的重要议题。越来越多的人通过心理咨询等方式,试图修复自己过去的创伤,摆脱长期压抑的焦虑和不安全感。创新教育的实践也开始涌现,更多元的选择和评价标准逐步得以应用。

精神分析如何理解学习?

在精神分析看来,学习不仅仅是获取知识的手段,而是一种情感体验与心理发展的过程。精神分析强调学习的动机不仅源于对外部世界的认知,更深层次的是个体对内在情感与体验的探索。

学习与好奇心的关系

精神分析认为,学习的根源在于个体的好奇心,而这种好奇心不仅仅针对外部世界,更是对内在世界的一种探索。婴儿从出生之初就对自身、对母亲以及对周围环境充满了好奇。他们不仅好奇自己的身体、感知,也对自己的情感体验充满了探究欲望:好奇母亲的心智空间,好奇自己的心智;这种好奇是学习的最初驱动力,推动个体不断探索和理解自己的内在体验。(参考阅读联想:对于内在保持好奇。)

然而,如果孩子在成长过程中感受到自己的情感是不被允许的,尤其是那些被认为具有破坏性的情绪(如愤怒、嫉妒、恨意),他们可能会对自己的内在感觉不再敢于抱有好奇。这种情感上的压抑可能直接影响他们的学习动机,因为他们不再敢于探索内心的复杂情感,担心这些情感会带来危险或破坏性。

例如,如果一个孩子感到自己充满恨意,但这种情感被父母否定或压制,他可能会觉得自己的内在是危险的,从而失去对自身情感的好奇心。如果个体不敢面对自己的内在情感,他就无法充分投入到学习中。

学习是一个整合过程

小婴儿在成长初期,通常会通过分裂(splitting)这一防御机制来处理外界的复杂信息。分裂帮助他们将世界简单地划分为「好」和「坏」,从而能够在混乱的信息中找到某种秩序。

随着个体的发展,他们逐渐学会将「好」和「坏」整合,形成更加成熟的认知能力。这一过程类似于我们在学习中的分类与定义——通过将复杂的知识结构化,我们得以整合,更好地理解和消化外界的信息。

否则,如果信息过多,个体在这一过程中将会感到过载和压倒,他们可能无法有效地整合这些信息,进而产生认知上的混乱。就像设计师通常了解,如果面对的选项过多(例如超过七个选项),我们的大脑就会变得难以处理同样的情况。在学习中,如果知识或情感的负荷过大,孩子也可能陷入混乱和焦虑,难以有效吸收和消化所学内容。

焦虑与知识的关系

学习本身是一个充满焦虑的过程。无论是对未知的探索,还是对复杂信息的整合,都可能引发个体的焦虑。然而,如果个体能够感受到足够的情感支持,这种焦虑可以被有效地容纳和处理,最终成为学习过程中推动认知发展的动力。

但当父母的焦虑过度影响孩子时,学习便不再是探索和理解世界的过程,而成为了一种被迫的任务。在这种情况下,知识不再被视作有益的资源,而变成了一种带有迫害性质的外部压力源。孩子会感到学习本身是一种压迫,而不是一种自我发展的途径,从而对学习产生抵制情绪。

学习是一种情感体验

在某些情况下,学习变成了一种只是智性层面的思考。这种思考本质上充满了冲突和压抑,因为其中有许多未被表达的冲动和情感,从而使学习成为一种理智化的防御。

然而,学习本质上并不应当是这种过度理智化的活动,它应该是情感体验的一部分。就像在精神分析训练中所强调的那样,不仅仅是吸收知识,更是「在体验中学习」。